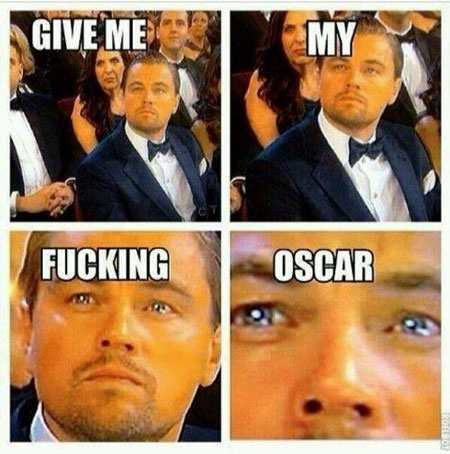

La cerimonia degli Oscar si avvicina: il 28 febbraio 2016 l’Academy premierà gli “addetti ai lavori” del mondo del cinema con la statuetta più ambita. Come ormai da dieci anni a questa parte, quando tra i migliori attori c’è Leonardo Di Caprio, la domanda è una sola ed è sulle bocche di tutti: ce la farà quest’anno il nostro Leo? Riuscirà a non farsi scippar via l’Oscar dall’ennesima rivelazione dell’anno, dal ruolo più anticonvenzionale di un rivale (leggasi tipica interpretazione paraculo amata dall’Academy) o dalla sfiga che chiaramente lo perseguita?

Lo dico subito, a scanso di equivoci: Di Caprio stavolta l’Oscar deve vincerlo.

Per innumerevoli motivi.

La sua interpretazione magistrale in Revenant di Alejandro González Iñárritu sarebbe bastata per gran parte degli attori di Hollywood, premiati con l’agognata statuetta per molto meno.

Ma Di Caprio ha anche alle spalle una carriera che credo sia ormai lecito definire eccezionale, con film sempre azzeccati, interpretazioni più che convincenti (spesso magistrali) e la capacità di non cadere mai nella facile tentazione di arruffianarsi l’Academy con ruoli da macchietta, trasformazioni fisiche sconcertanti o personaggi dalla caratterizzazione estrema.

Intendiamoci, c’è stato un Di Caprio migliore di questo. Leo è penalizzato da sempre da un viso estremamente regolare, poco incisivo almeno per quanto riguarda i tratti somatici e da una sobrietà nel modulare la mimica facciale che gli hanno conferito versatilità e una fama duratura, ma non primi piani memorabili. Ciò che lo ha reso il grande attore che è è la sua capacità nei dialoghi, i botta e risposta brillanti che lo hanno reso un orribile psicopatico in Django, un marito tormentato e afflitto dai sensi di colpa in Inception, uno schizofrenico che vuole dimenticare in Shutter Island, un avvocato del diavolo in The Wolf of Wall Street e un gigantesco, epico, indimenticabile Gatsby. Ecco, in queste occasioni Di Caprio è stato letteralmente derubato dell’Oscar. Ma vincerà, strappandolo ad altri pur eccezionali, stavolta, perché è riuscito a eccellere proprio lì dove non è mai stato eccellente, in un film in cui è in pratica muto per quasi tre ore, confermandosi una delle divinità dell’Olimpo di Hollywood.

Ma partiamo dall’inizio: Revenant è ambientato nelle grandi terre ancora vergini dell’America Settentrionale, dove gli Europei assetati di denaro combattono contro la Natura che li respinge e contro le tribù di indigeni che difendono con i denti ciò che è loro. Glass, interpretato da Leonardo Di Caprio, ha il compito di guidare i suoi compagni attraverso le terre impervie che sono costretti a percorrere per raggiungere l’accampamento e porta con sé il figlio Hawk, un ragazzo indiano, discriminato e guardato con sospetto dal resto della compagnia, in primis dal cattivissimo Fitzgerald, interpretato da un eccellente Tom Hardy. Durante il tragitto Glass viene attaccato e letteralmente dilaniato da un grizzly, che lo lascia in fin di vita. I compagni sono costretti ad abbandonarlo e Fitzgerald si offre di restare con lui ad aspettare la fine e dargli una degna sepoltura. Ma in un mondo tanto inospitale il tradimento è dietro l’angolo e Glass, dopo aver assistito all’atto che gli cambierà per sempre la vita, resta indietro da solo, praticamente ormai morto, con un unico pensiero: la vendetta. Spetterà a lui, o forse alla Natura Matrigna, punire Fitzgerald.

Ma partiamo dall’inizio: Revenant è ambientato nelle grandi terre ancora vergini dell’America Settentrionale, dove gli Europei assetati di denaro combattono contro la Natura che li respinge e contro le tribù di indigeni che difendono con i denti ciò che è loro. Glass, interpretato da Leonardo Di Caprio, ha il compito di guidare i suoi compagni attraverso le terre impervie che sono costretti a percorrere per raggiungere l’accampamento e porta con sé il figlio Hawk, un ragazzo indiano, discriminato e guardato con sospetto dal resto della compagnia, in primis dal cattivissimo Fitzgerald, interpretato da un eccellente Tom Hardy. Durante il tragitto Glass viene attaccato e letteralmente dilaniato da un grizzly, che lo lascia in fin di vita. I compagni sono costretti ad abbandonarlo e Fitzgerald si offre di restare con lui ad aspettare la fine e dargli una degna sepoltura. Ma in un mondo tanto inospitale il tradimento è dietro l’angolo e Glass, dopo aver assistito all’atto che gli cambierà per sempre la vita, resta indietro da solo, praticamente ormai morto, con un unico pensiero: la vendetta. Spetterà a lui, o forse alla Natura Matrigna, punire Fitzgerald.

Fine.

Una trama scarna, senza grandi colpi di scena, giocata tutta solo ed esclusivamente sulla tensione omicida di Glass e sulla lotta per la sopravvivenza del protagonista, dell’antagonista, ma anche di tutti i compagni. Non sono gli uomini ad essere al centro della vicenda, ma la Natura. Non è l’anima, ma il corpo, inteso come ammasso di carne, organi, sangue (moltissimo sangue!) e urgenze fisiche a dominare la scena e la mente del pubblico. Lo sguardo del regista è freddo, crudele, eppure permette allo spettatore di entrare completamente nella vicenda. Complice una fotografia spettacolare (perché limitarsi a dire che è bella o buona è davvero da scemi, vi assicuro), di Emmanuel Lubezki, finiamo per essere tutti lì, in mezzo alla neve, trascinati nel fango, sul dorso di un cavallo, nei corpi scempiati, nella bocca di Di Caprio che addenta sporco di bava, neve e sangue un pezzo di carne cruda strappata dalla carcassa di un bisonte o un pesce ancora guizzante nelle sue mani. La cinepresa non è semplicemente fluida, è praticamente ovunque, i colori sono tanto naturali da apparire a tratti opprimenti, la luce, per volere di Iñárritu, è sempre e solo quella naturale. Fare cinema è anche questo: colpire l’occhio, corteggiare la vista, innescare il meccanismo di sospensione dell’incredulità attraverso le immagini.

Per alcuni Revenant è solo questo, belle immagini.

Per alcuni Revenant è solo questo, belle immagini.

Si è parlato di personaggi freddi, monotematici, senza spessore, con cui è impossibile entrare in sintonia. Forse è così, ma perché dovrebbe essere un male?

Iñárritu non sta raccontando una storia umana, ma una storia naturale.

L’epicità è tutta nell’orso e nei suoi movimenti, nelle meravigliose cascate, nella neve crudele che uccide, nel fuoco benevolo che riscalda e riporta alla vita, nel sangue e nella carne che significano morte ma anche sopravvivenza, nelle leggi bestiali che controllano il mondo e anche gli esseri umani.

Lontanissimo dalle nevrosi moderne di Birdman, film che pure ho adorato, Revenant sceglie di mostrare il percorso di due uomini che di umano non hanno nulla. Entrambi lottano per sopravvivere, entrambi sono bestie, uno (Fitzgerald) perché dominato dall’egoismo sin dall’inizio della storia, l’altro (Glass) perché ha perso tutto e l’unica cosa che resta è percorrere la strada del progressivo imbarbarimento.

A inizio film, infatti, Glass è un uomo dai sani principi, ama il figlio, ha amato sua moglie, non risponde alle provocazioni volgari e alle battute ironiche sul figlio e sul suo passato. È un Uomo che comprende il suo posto nel mondo. Un Uomo che, pur conoscendo bene la Natura in cui è immerso, non si accorge di essere finito vicino a una Madre Grizzly con i suoi Figli, che lo attacca per proteggersi e per garantire la sopravvivenza a lei e ai suoi cuccioli (dando vita a una inquietante premonizione di ciò che accadrà a Glass stesso), sovrastando l’Uomo e strappandogli la carne di dosso, brandello dopo brandello, affondo dopo affondo. In questa scena, forse tra le più belle e intense del film, c’è già tutto quello che si innescherà dopo: non c’è spazio per l’umanità di Glass, tra belve si lotta come belve e se vorrà sopravvivere dovrà diventare quell’Orso, strisciare nella neve, strappare carne coi denti, approfittare delle viscere di altri animali come lui per cercare calore. Durante questa lenta trasformazione lo spettatore lo segue, incapace di distaccare lo sguardo e, sì, imbarbarendosi anch’egli. Non c’è simpatia tra pubblico e personaggio, Glass non pronuncia alcun discorso memorabile, non si prova reale pietà per la sua condizione, nessuna condivisione di sentimenti. L’Uomo è progressivamente più vicino alla belva e noi lo siamo con lui: se all’attacco del grizzly siamo inorriditi e facciamo fatica a sostenere le immagini del corpo umano fatto a pezzi, con l’evoluzione del personaggio proviamo sollievo nel vederlo avvicinarsi al fuoco, ansimiamo per il freddo e per le ferite che si infettano sempre di più, ma soprattutto godiamo nel vederlo strappare il cuore e l’intestino a un cavallo morto, perché sappiamo che così potrà finalmente trovare riparo, mangiamo con lui carne cruda e, durante lo scontro risolutivo con il Nemico, siamo violenti, aggressivi, affamati di sangue e vendetta con lui e come lui. Glass/Di Caprio è diventato l’Orso che graffia e morde e straccia, ma lo siamo diventati anche noi.

A inizio film, infatti, Glass è un uomo dai sani principi, ama il figlio, ha amato sua moglie, non risponde alle provocazioni volgari e alle battute ironiche sul figlio e sul suo passato. È un Uomo che comprende il suo posto nel mondo. Un Uomo che, pur conoscendo bene la Natura in cui è immerso, non si accorge di essere finito vicino a una Madre Grizzly con i suoi Figli, che lo attacca per proteggersi e per garantire la sopravvivenza a lei e ai suoi cuccioli (dando vita a una inquietante premonizione di ciò che accadrà a Glass stesso), sovrastando l’Uomo e strappandogli la carne di dosso, brandello dopo brandello, affondo dopo affondo. In questa scena, forse tra le più belle e intense del film, c’è già tutto quello che si innescherà dopo: non c’è spazio per l’umanità di Glass, tra belve si lotta come belve e se vorrà sopravvivere dovrà diventare quell’Orso, strisciare nella neve, strappare carne coi denti, approfittare delle viscere di altri animali come lui per cercare calore. Durante questa lenta trasformazione lo spettatore lo segue, incapace di distaccare lo sguardo e, sì, imbarbarendosi anch’egli. Non c’è simpatia tra pubblico e personaggio, Glass non pronuncia alcun discorso memorabile, non si prova reale pietà per la sua condizione, nessuna condivisione di sentimenti. L’Uomo è progressivamente più vicino alla belva e noi lo siamo con lui: se all’attacco del grizzly siamo inorriditi e facciamo fatica a sostenere le immagini del corpo umano fatto a pezzi, con l’evoluzione del personaggio proviamo sollievo nel vederlo avvicinarsi al fuoco, ansimiamo per il freddo e per le ferite che si infettano sempre di più, ma soprattutto godiamo nel vederlo strappare il cuore e l’intestino a un cavallo morto, perché sappiamo che così potrà finalmente trovare riparo, mangiamo con lui carne cruda e, durante lo scontro risolutivo con il Nemico, siamo violenti, aggressivi, affamati di sangue e vendetta con lui e come lui. Glass/Di Caprio è diventato l’Orso che graffia e morde e straccia, ma lo siamo diventati anche noi.

Nel mondo di Iñárritu non c’è più spazio per l’Uomo contro la Natura, per i Valori che si contrappongono tra loro. Nel finale Glass comprende che nemmeno la vendetta spetta a lui; è compito della Natura, del Destino, di Dio.

Nel mondo di Iñárritu non c’è più spazio per l’Uomo contro la Natura, per i Valori che si contrappongono tra loro. Nel finale Glass comprende che nemmeno la vendetta spetta a lui; è compito della Natura, del Destino, di Dio.

A cosa è servita allora questa sete di sangue?

A permettergli di essere un Redivivo; non ha avuto paura di morire, perché è già morto e il pensiero costante di Fitzgerald ha avuto un unico scopo: continuare a vivere, sopravvivere, respirare. Senza più un’anima, non importa. Finché il corpo si trascina in avanti e il cuore batte ancora ne vale la pena.

Lungi dall’essere un difetto, quindi, l’assenza di umanità del personaggio e la freddezza glaciale del film definiscono la concezione estetica di Iñárritu e di Revenant: il corpo, il sangue, la saliva, il respiro sono Arte e Leonardo Di Caprio, protagonista indiscusso, diventa la tela perfetta su cui esprimere l’idea e la poetica del regista messicano.

Lungi dall’essere un difetto, quindi, l’assenza di umanità del personaggio e la freddezza glaciale del film definiscono la concezione estetica di Iñárritu e di Revenant: il corpo, il sangue, la saliva, il respiro sono Arte e Leonardo Di Caprio, protagonista indiscusso, diventa la tela perfetta su cui esprimere l’idea e la poetica del regista messicano.