Ci sono opere che portano un genere o un medium a livelli di maturità e di consapevolezza così elevato, che un lettore o uno spettatore dopo averne fruito difficilmente riuscirà ad accontentarsi di qualcosa che non rispetti determinati standard. Con le serie tv mi è successo dopo aver visto Lost, che (non a caso) ha rappresentato uno spartiacque al quale tutte le reti televisive si sono dovute adeguare, oppure – restando nell’ambito della nona arte – mi è capitato con molti fumetti di genere supereroico dopo Watchmen di Alan Moore.

Probabilmente qualcosa di analogo vi accadrà dopo aver letto Habibi, ultima prova artistica del fumettista Craig Thompson.

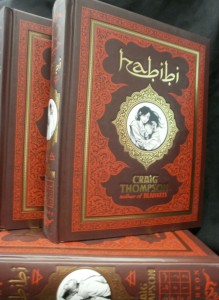

Visto da lontano, questo tomo di oltre 650 sembra un libro sacro e potreste tranquillamente scambiarlo per una Bibbia chissà come finita nella sezione fumetti della libreria. In realtà ci sareste andati molto più vicini se l’aveste confuso con il Corano, visto che la storia è inframmezzata da testi tratti dal libro sacro dell’Islam. Habibi è, infatti, è una raffinata opera che si approccia in punta di piedi alla cultura araba, una miscellanea di poesia e religione in cui si intessono alla trama principale pagine di Corano accuratamente scelte tra quelle in comune con l’ebraismo e il cristianesimo, compendi di botanica, grandi tavole illustrate e dense di citazioni pittoriche (la protagonista che mangia il melograno ricalca la Proserpina di Rossetti, oppure nella tavola in cui è distesa riprende temi e tinte dello Spirito dei Morti di Gaugain).

Visto da lontano, questo tomo di oltre 650 sembra un libro sacro e potreste tranquillamente scambiarlo per una Bibbia chissà come finita nella sezione fumetti della libreria. In realtà ci sareste andati molto più vicini se l’aveste confuso con il Corano, visto che la storia è inframmezzata da testi tratti dal libro sacro dell’Islam. Habibi è, infatti, è una raffinata opera che si approccia in punta di piedi alla cultura araba, una miscellanea di poesia e religione in cui si intessono alla trama principale pagine di Corano accuratamente scelte tra quelle in comune con l’ebraismo e il cristianesimo, compendi di botanica, grandi tavole illustrate e dense di citazioni pittoriche (la protagonista che mangia il melograno ricalca la Proserpina di Rossetti, oppure nella tavola in cui è distesa riprende temi e tinte dello Spirito dei Morti di Gaugain).

Habibi ha l’atmosfera e i toni di una fiaba d’amore, anche se questa definizione resta comunque limitata per questa storia di destini divisi e piani temporali intrecciati, ambientata in uno scenario esotico il cui incanto sgorga dalla creatività dell’autore.

L’alternanza di sabbiosi deserti abitati da nomadi e reietti, di lussuosi e opulenti harem e di dedali urbani straripanti miseria sono lo sfondo in cui si sviluppa la storia di due anime schiave: la serva Dodola e Zam (l’habibi del testo che tradotto significa “mio amato”), orfano che nella ragazza – e nelle storie con cui lei lo crescerà – troverà un amore assoluto. La seconda parte della narrazione fa da contraltare ai toni fiabeschi della prima, riportando il lettore prepotentemente in un mondo lercio, in cui la bella Dodola consuma il proprio corpo e risorge, come una novella Sherazade che riscatta il prossimo con le sue storie. Il salto è un balzo dal passato ad un futuro che è già presente, dalla fiaba all’incubo: è come trovarsi di fronte a due opere distinte, tra la prima e la seconda parte, in cui i tratti e i luoghi magici della prima vengono deturpati nella seconda. In cui anche un atto che appariva spiritualmente puro come quello di Zam si scontra con la cruda realtà nella seconda e, per la prima volta nell’intero fumetto, gli dà voce in nove tavole senza disegni, di solo testo semplice, di pause bianche, di sole parole per un uomo che senza la sua donna si era chiuso nel più completo silenzio.

E di fronte al paesaggio deturpato, al sogno spezzato, alla fiaba infranta, il responsabile è nello specchio di un fumetto che si chiude turbati e quasi commossi perché in fondo, alla fine, tutto si riduce ad una scelta, e nella scelta, nello spirito, al di là del corpo che si trasforma, c’è la speranza di un mondo migliore. Attraverso le arcuate sinuosità della calligrafia araba questo romanzo grafico incide riflessioni sul legame umano con la natura, sulle analogie tra le religioni monoteistiche, sul gap incolmabile tra primi e terzi mondi, ma soprattutto, sul potere del racconto che affluisce dalle complesse tavole, nelle quali il tratto si fa simbolo per farsi figura e poi tornare a farsi parola.