Prendete due attori iconici della generazione Y. Ad esempio lo scapigliato Romain Duris, che con L’Appartamento Spagnolo ha monopolizzato nell’ultimo decennio l’immaginario sull’erasmus, e la spiritata Audrey Tautou che ne Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain ha delineato un modello di emulazione imprescindibile per tardo-adolescenti hipsteriche. Chiamateli Colin e Chloé.

Uniteli con uno scontato colpo di fulmine mentre, ospiti di un improbabile dog-party, danzano a ritmo jazz il ballo dello sbircia-sbircia.

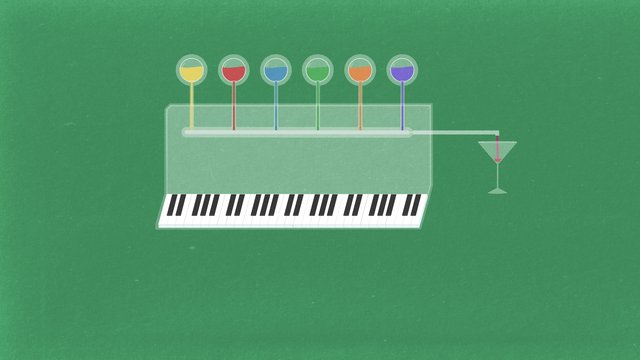

Aggiungete poi elementi immaginifici a iosa, quasi senza criterio. Un appartamento con tecnologie all’avanguardia ma dall’aspetto retrò. Un buffo quanto inquietante topo-uomo come coinquilino. Un pianoforte che distilla drink che hanno il gusto della sinfonia suonata. Un primo appuntamento che è letteralmente un volo su una nuvola in una Parigi senza tempo. Romantiche passeggiate in una limousine trasparente. Un matrimonio vinto ad una gara di auto. Una parodia di Sartre idolatrata come un’icona pop. Il dramma di una malattia incurabile, ma dall’essenza poetica di una ninfea che cresce in un polmone.

Amalgamate l’impasto con qualche fastidioso personaggio di contorno, basta che ci sia Oman Sy, col suo sorriso magnetico e dalla presenza scenica così carismatica che viene da chiedersi perché non sia lui il protagonista.

Cuocete il tutto con una regia illusionista e decorate con una estetica consolidata.

E’ questa, in breve, la ricetta di Mood Indigo – La schiuma dei giorni del cineasta francese Michel Gondry, che per la sua ultima fatica cinematografica sceglie di omaggiare con immagini e suoni le parole dello scrittore Boris Vian. Ma questi ingredienti sono stati sufficienti per farne un buon film? Bello, forse, ma buono, non abbastanza L’Écume des jours è come quei cup-cake per la cui preparazione il pasticciere si è troppo concentrato sul cake design dimenticando di impastare per bene il pan di spagna. Il risultato è un dolcino perfetto per le esposizioni in vetrina, ma che si rivela insipido e indigesto non appena lo si addenta. Anzi al secondo morso, perché il primo è narcotizzato dalla patina colorata di zucchero.

E’ questa, in breve, la ricetta di Mood Indigo – La schiuma dei giorni del cineasta francese Michel Gondry, che per la sua ultima fatica cinematografica sceglie di omaggiare con immagini e suoni le parole dello scrittore Boris Vian. Ma questi ingredienti sono stati sufficienti per farne un buon film? Bello, forse, ma buono, non abbastanza L’Écume des jours è come quei cup-cake per la cui preparazione il pasticciere si è troppo concentrato sul cake design dimenticando di impastare per bene il pan di spagna. Il risultato è un dolcino perfetto per le esposizioni in vetrina, ma che si rivela insipido e indigesto non appena lo si addenta. Anzi al secondo morso, perché il primo è narcotizzato dalla patina colorata di zucchero.

Per quanto incantevoli, la miscellanea di immagini visionarie, i dialoghi infarciti di parole inventate, l’uso sapiente della stop-motion, l’ambientazione onirica non bastano a emozionare lo spettatore. L’atmosfera surreale avvolge, ma non coinvolge. E non perché mano a mano che la trama si dipana, il clima da fiaba cede il passo, gradualmente quanto inesorabilmente, ad un finale dalle tinte fosche e grottesche. Infatti, tanto nella seconda tragica parte il film non dissuade dall’oggetto della sua critica, quanto nella prima favolistica parte non persuade a lasciarsi coinvolgere da questo amore da fiaba.

Per quanto incantevoli, la miscellanea di immagini visionarie, i dialoghi infarciti di parole inventate, l’uso sapiente della stop-motion, l’ambientazione onirica non bastano a emozionare lo spettatore. L’atmosfera surreale avvolge, ma non coinvolge. E non perché mano a mano che la trama si dipana, il clima da fiaba cede il passo, gradualmente quanto inesorabilmente, ad un finale dalle tinte fosche e grottesche. Infatti, tanto nella seconda tragica parte il film non dissuade dall’oggetto della sua critica, quanto nella prima favolistica parte non persuade a lasciarsi coinvolgere da questo amore da fiaba.

Il problema non è dunque l’amarezza di una love story tra giovani sposi che naufraga perché minata da una società cinica e corrotta in cui tanto il lavoro, quanto la religione e la cultura massificata sono solo business volti a una monetizzazione che si fa sinonimo di disumanizzazione. Anzi, la rappresentazione dell’era del consumismo in cui tutto si consuma – non solo le cose, ma anche l’amore, la vita, i personaggi, e in un gioco meta-cinematografico la scenografia e i colori della pellicola – sarebbe pertinente, se solo i contenuti non fossero tutti abbozzati. Tanto le caratterizzazioni dei personaggi quanto le tematiche sono appena sfiorate, solo accennate, e finiscono sfumate da un manierismo strabordante che prende il sopravvento e allontana lo spettatore dal cuore della trama. O da una trama senza cuore.

“Tutta questa tecnologia per vedere un riflesso”: le parole di Colin potrebbero essere usate contro lo stesso regista, che in questo film fa uso sapiente del mezzo cinematografico, ma poi si limita a mostrarci solo il riflesso pallido di quello che poteva essere un capolavoro. La storia finisce con l’assestarsi sulla stessa superficialità che vorrebbe denunciare e allo spettatore non resta che uscire dalla sala sentendo sul petto il peso di quella ninfea.