“Maledetto De Silva!” Queste le mie esatte parole, pronunciate tra lo sgomento generale nel vagone di un regionale alle ore 18,55 alla fine di Mancarsi.

Cosa giustifica questa imprecazione pubblica? Rabbia? Delusione? Scontentezza? Discordanza nel finale del libro? Niente di tutto questo. Mancarsi di Diego De Silva è una stoccata vincente dell’avversario, un affondo elegante e preciso nella corazza dei nostri alibi e delle nostre calcificate convinzioni sull’amore.

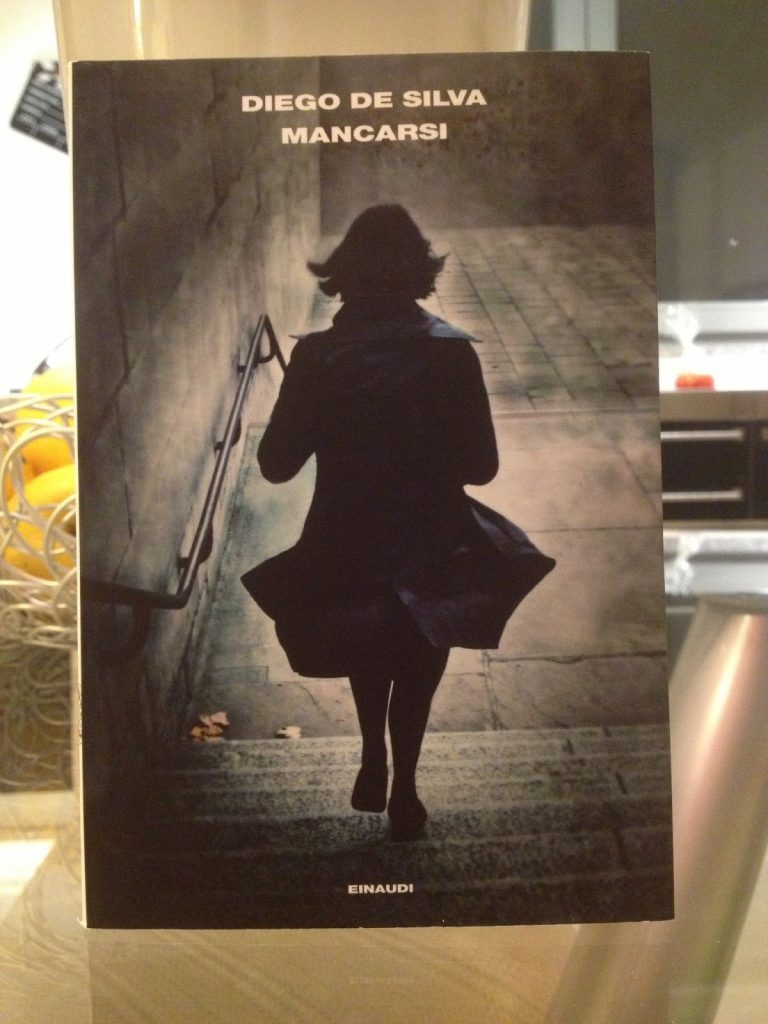

Ma facciamo un passo indietro. Partiamo dal titolo, che già ci induce ad una prima (anche se più leggera) imprecazione: vai in libreria, magari con uno stato d’animo tendente al romantico/autolesionista e leggi questo titolo – Mancarsi – “perfetto!” – pensi – “parla della nostalgia, di due persone che si amano e che sentono la mancanza l’uno dell’altro”. Primo errore. Giri la quarta di copertina e leggi: “La perfetta storia d’amore di due persone che si sfiorano senza incontrarsi mai”.

Irene e Nicola, infatti, non si conoscono e probabilmente non si conosceranno mai. Hanno due cose in comune e nemmeno lo sanno: il bistrot che frequentano regolarmente (ma in orari diversi) e dove si siedono al medesimo tavolo, di fronte ad una stampa di Buster Keaton, e la mancanza dell’amore.

Irene e Nicola, infatti, non si conoscono e probabilmente non si conosceranno mai. Hanno due cose in comune e nemmeno lo sanno: il bistrot che frequentano regolarmente (ma in orari diversi) e dove si siedono al medesimo tavolo, di fronte ad una stampa di Buster Keaton, e la mancanza dell’amore.

Nelle 100 pagine che compongono il libro, De Silva mette in secondo piano la trama, che funge da semplice pretesto per dar voce ai pensieri dei suoi personaggi – o di sé stesso più plausibilmente. Ecco che si fondono e confondono i flussi di coscienza di Irene e Nicola, che quasi ti figuri seduti su una sedia al centro di un palcoscenico a recitare il proprio dramma esistenziale.

Ma cosa ti scuote davvero di questa breve opera da che si legge in un paio d’ore al massimo?

Che è onesta. Terribilmente onesta. Disarmante tanto è sincera. De Silva parla di alcune situazioni terribilmente comuni nelle relazioni umane: il divorzio, il lutto, il tradimento, il matrimonio, eppure lo fa smascherando alcune ipocrisie, le stesse che noi tutti abbracciamo senza reticenza ed eccezione. E bababaam, colpiti dritti al cuore! Nell’intimo della nostra lettura gli diamo ragione, ci sentiamo “compresi” e probabilmente non lo diremo a nessuno, perché è scomodo, perché “ci censuriamo continuamente per paura di deludere, offendere, restare soli. Non difendiamo i nostri pareri e li svendiamo per poco o niente, barattandoli con la dose minima di quieto vivere che ci lascia in quella tollerabile infelicità che non capiamo nemmeno di cosa sia fatta, esattamente”.

Ma se pensate che lo scrittore sia un pessimista incallito nei confronti dell’amore, anche in questo caso vi sbagliate di grosso. A Irene e Nicola manca l’amore, perché si accorgono che lo hanno mancato nella loro vita. Lo desiderano perché adesso hanno maturato le esperienze necessarie per riconoscerlo.

Lui ha amato troppo e senza riserve, tanto da arrivare ad abituarsi “a vivere in un mondo ridotto ad una persona soltanto, e di pensare di avere abbastanza mondo per essere felice”, Lei invece finalmente ammette: “Voglio un uomo a cui la vita abbia dato troppo da fare perché si sforzi di piacermi e soprattutto compiacermi”.

Attraverso queste due storie De Silva gioca, quindi, sulla semantica degli omonimi, per parlare dell’assenza a 360°: la mancanza d’amore nelle loro vecchie relazioni, la mancanza d’amore nelle loro attuali vite e il mancarsi, inconsapevole, l’uno dell’altro. L’autore ci parla, anche, della nostra sistematica capacità di schivare la felicità per pochi millimetri, della paura di esprimerci, degli alibi che ci costruiamo per vigliaccheria. La nostra infelicità che è spesso una scelta deliberata e consapevole, dovuta all’incapacità di viverci da soli.

Attraverso queste due storie De Silva gioca, quindi, sulla semantica degli omonimi, per parlare dell’assenza a 360°: la mancanza d’amore nelle loro vecchie relazioni, la mancanza d’amore nelle loro attuali vite e il mancarsi, inconsapevole, l’uno dell’altro. L’autore ci parla, anche, della nostra sistematica capacità di schivare la felicità per pochi millimetri, della paura di esprimerci, degli alibi che ci costruiamo per vigliaccheria. La nostra infelicità che è spesso una scelta deliberata e consapevole, dovuta all’incapacità di viverci da soli.

In definitiva amarsi è un po’ mancarsi, perché l’amore è una forza che deve essere prima coltivata in solitudine per poter fiorire nel momento migliore e, soprattutto, con la persona giusta.