Se al nome latino sostituissimo un più cool pseudonimo inglese (ed esempio Walt Simpson) e postponessimo la data di pubblicazione del suo Liber al 1975, Gaio Valerio Catullo non avrebbe niente da invidiare a Charles Bukowski e ai poeti del “realismo sporco”.

Forse il paragone vi sembrerà un po’ azzardato, forse lo è davvero, ma il movimento che fa del ritorno al minimalismo, alla precisione e alla stringatezza degli elementi narrativi – e che vede in Bukowski il suo insostituibile perno – non è troppo lontanto dalla rivoluzione poetica che innescò il poeta romano durante l’impero di Cesare.

Molti elementi avvicinano Catullo all’emblema del “poeta maledetto”: morì giovanissimo (a soli 30 anni); fu un outsider e un gaudente, contrario al potere costituito dell’epoca ma non in accezione politica bensì, come un borghese radical chic, per dichiarata indifferenza; rifiutò gli schemi letterari dell’epoca e compose versi stilisticamente innovativi che gli valsero l’ingresso tra i neóteroi – i poeti nuovi – così come venivano appellati in maniera sprezzante da Cicerone.

Un ribelle, insomma, un giovane stanco dei panegirici verso i potenti o le incuranti divinità e che prediligeva la qualità alla quantità (riferendosi alla sconfinata quanto ripetitiva poesia epica): per lui la poesia era avulsa dalle strategie di potere e dagli ideali politici in voga a quei tempi, la poesia era un ludus, un gioco artistico leggero, ma allo stesso tempo sofisticato, elaborato e curato.

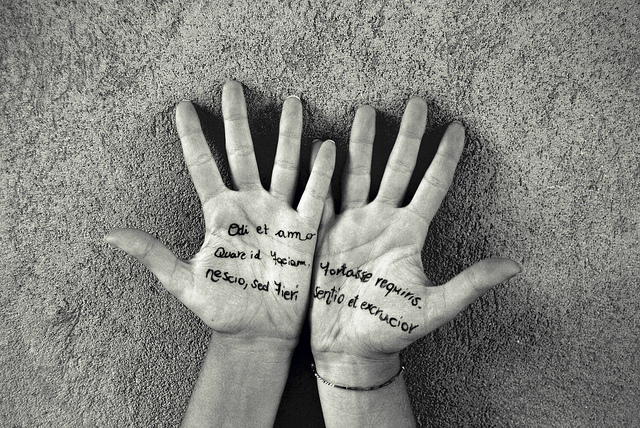

Ecco perché tanto lavoro hanno dovuto fare i traduttori dei suoi epigrammata, quei distici elegiaci (esametro + pentametro) tanto amati e conosciuti. Chi non ha mai dedicato, recitato, letto o ricevuto su un biglietto la famosa Odi et amo, cioè il carme LXXXV? Mi ha sempre intrigato la questione di quel finale “excrucior” che dà filo da torcere ai latinisti più appassionati ed esperti, perché impossibile da tradurre nella nostra lingua con un termine semanticamente equivalente. Perfino i più temerari hanno dovuto “abbassarsi” alla più semplice e meno nobile perifrasi (da “mi mette in croce” o “mi fa sentire in croce”) o ricorrere ad un mero “mi tormento” che tradisce, però, parte del senso: il dolore emotivo che affiora fin sulla pelle diventando anche “fisico”, come coloro destinati a morire sulle croce, come i martiri del dolore.

La poesia è emozione allo stato puro, è un veicolo per metterci in contatto con noi stessi. Pertanto, è difficile commentare senza cadere nell’arbitrario e nel soggettivo, quindi perdonatemi per quello che sto per dirvi. Tra tutti i componimenti del poeta classico, il carme LXXII è il mio preferito, lo trovo più completo e più complesso dell’ermeneutico (per non dire semplicistico) Odi et amo.

Carme LXXII

Dicebas quondam solum te nosse Catullum, / Lesbia, nec prae me velle tenere Iovem. /Dilexi tum te non tantum ut vulgus amicam, / sed pater ut gnatos diligit et generos. / Nunc te cognovi: quare etsi impensius uror, / multo mi tamen es vilior et levior. / Qui potis est, inquis? quos amantem iniuria talis /Cogit amare magis, sed bene velle minus.

Una volta dicevi che facevi l’amore solo con Catullo,

Lesbia, e che al posto mio non volevi abbracciare (neppure) Giove.

Ti amai, allora, non tanto come il volgo (ama) un’amante,

ma come un padre ama i figli e i generi.

Adesso ti ho conosciuta: perciò, anche se brucio più intensamente,

(tu) sei per me molto più vile e spregevole.

“Com’è possibile?”, dici. Perché un’offesa del genere

costringe un amante ad amare di più, ma a voler bene di meno.

Sono gli ultimi due versi – un po’ come i final couplet shakespeariani – a condensare il sentimento che attanaglia il poeta: la convivenza di due forze opposte, la prima è l’amore inarrendevole ed irrazionale per Lesbia, la seconda è la razionalizzazione del suo sentimento dopo la prova della volubilità dell’amata e, di conseguenza, la DE-MITIZZAZIONE della stessa.

Ecco spiegato il contrasto tra “amare magis”, cioè la passione che arde, nutrendosi di gelosia e di timore di perdere Lesbia e “bene velle minus”, cioè vedere l’oggetto del proprio amore per quello che è e non per quello che si pensava che fosse. Cosa succede, quindi? Che svanisce in parte l’amore puro, quel voler bene, appunto, che non è proprio dell’amante, ma del “padre per i suoi figli”.

L’amore è equilibro, l’amore è una bilancia: un braccio è passione, l’altro è purezza. Se il nostro amante ci delude non cambiano i pesi, semplicemente si distribuiscono in maniera iniqua: il braccio della passione diventa più pesante, quello della purezza è più leggero. Cambia la natura dell’amore e non è lo stesso di prima. La delusione rompe inevitabilmente l’equilibrio e chi ama è in balia di questo nuovo sentimento.

In questi versi Catullo da a Lesbia della “baldracca” (cit. Nello Iorio) e della bugiarda – pur facendolo in maniera elegante – e le rinfaccia in maniera sottile di non essere degna del suo amore, però alla fine, sebbene le premesse sembrano portare ad un addio definitivo, il poeta confessa di bruciare ancora per lei. Catullo indaga, quindi, con onestà e realismo il doppio volto dell’amore, la debolezza dell’uomo di fronte alla persona amata, l’uomo che è capace di tradurre l’amore in un sentimento vile ma da cui non è capace di distaccarsi totalmente.

Delusione, tradimento, passione, dipendenza e debolezza. Non è molto “realistico” e molto “sporco” proprio come il tanto osannato Bukowski?